◆

紀念碑和博物館(下)

有了「德國」和「猶太人」兩個詞彙作為提示,讓我們來試試看能夠讀出些甚麼。這座博物館的建築是由緊臨的舊館和新館所組成。舊館是巴洛克時期的建築物,原為柏林市立博物館,新館完成後已被移作服務空間;新館是目前博物館的主體,地下及地面各層是展示空間,最頂層是辦公空間。 有了「德國」和「猶太人」兩個詞彙作為提示,讓我們來試試看能夠讀出些甚麼。這座博物館的建築是由緊臨的舊館和新館所組成。舊館是巴洛克時期的建築物,原為柏林市立博物館,新館完成後已被移作服務空間;新館是目前博物館的主體,地下及地面各層是展示空間,最頂層是辦公空間。

新館本身沒有對外入口,遊客得經由舊館下到地下層,再走一小段廊道才能抵達。關於這種由地下進入博物館的入口設計,建築師

Daniel Libeskind 解釋它保留了新、舊建築物「表面上矛盾地自主,同時又在深層上結合在一起」的關係,兩者間的交流「刻劃出柏林和它的猶太人之間的共同負擔──它是無法撐持、無法測度,也無法分享的」。評論家

Michael Spens 則引用德國詩人海涅追悼猶太友人的書札:「我們步入雙唇緊封的墳墓──眼睛的語言便即失去。對於那些後來者……我們寫下的證言將會是無法解譯的象形文字。」[註2]

更為貼切地點出它潛含的詩意。經過這層空間轉換,接下來在主空間裡貫串各樓層的大階梯所帶來的上昇效果,也更顯得戲劇性。

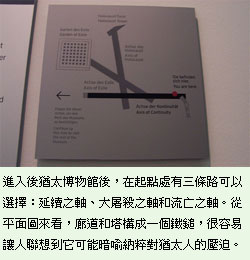

一旦進入後,在起點處有三條路可以選擇:延續之軸、大屠殺之軸和流亡之軸。三條軸線的寓意不難理解。延續之軸是博物館的主要展示空間,它是一個不規則彎折的線狀空間。Libeskind

把他的設計案稱為「線與線之間」(Between the Lines);據他解釋,這個設計裡涉及了兩條思考、組織和關係的路線──一條是直線,但是斷裂成許多碎片;另一條是痛苦的線,曲曲折折,但是無止盡的綿延下去。這兩條線形成各種「辯證」關係。且撇開理論不談,只看外貌

[註3]。從配置圖和平面圖來看,曲折的實線確實又被疊上一條筆直的虛線。但這種組織關係不太可能體會得出來,遊客所能感受到的,實線就是散亂的展示空間,虛線是夾雜其間的六個大挑空。 一旦進入後,在起點處有三條路可以選擇:延續之軸、大屠殺之軸和流亡之軸。三條軸線的寓意不難理解。延續之軸是博物館的主要展示空間,它是一個不規則彎折的線狀空間。Libeskind

把他的設計案稱為「線與線之間」(Between the Lines);據他解釋,這個設計裡涉及了兩條思考、組織和關係的路線──一條是直線,但是斷裂成許多碎片;另一條是痛苦的線,曲曲折折,但是無止盡的綿延下去。這兩條線形成各種「辯證」關係。且撇開理論不談,只看外貌

[註3]。從配置圖和平面圖來看,曲折的實線確實又被疊上一條筆直的虛線。但這種組織關係不太可能體會得出來,遊客所能感受到的,實線就是散亂的展示空間,虛線是夾雜其間的六個大挑空。

另外兩條軸線則代表設計者對德國猶太文化與歷史的空間詮釋。大屠殺之軸通往「大屠殺之塔」。從平面圖來看,廊道和塔構成一個鐵鎚,儘管官方文獻上並沒有明說,很容易讓人聯想到它可能暗喻納粹對猶太人的壓迫。塔本身是一個高聳的封閉空間。流亡之軸通往「流亡與遷徙之園」,它是一個由四十九根斜柱所組成的庭園,柱子佔滿了大部分面積,所餘空間僅容人在柱間穿梭。兩者都提供了相當獨特的建築經驗。

不論從外部或從內部來看,從建築整體(例如平面及量體配置)或從細部構件(例如梁柱及開口),它帶給人的感覺都是不規則、曲折、破碎和斷裂。投射在二十世紀歷史這個背景上,觀看者即使不能確知每個符號真正的意義,也不難體會它所想傳達的訊息。

解構建築通常會被設計者賦予許多符號意義(有時候可以聽得懂,但多半讓人聽不懂),紀念性建築通常更是會被賦予許多象徵意義(多半是乾癟的浮泛概念,只能形諸文字,但卻難以真正感受到)。既然這幢建築兼具兩種身分,可以想見它會有多到讓人無法處理的大量「意義」。 解構建築通常會被設計者賦予許多符號意義(有時候可以聽得懂,但多半讓人聽不懂),紀念性建築通常更是會被賦予許多象徵意義(多半是乾癟的浮泛概念,只能形諸文字,但卻難以真正感受到)。既然這幢建築兼具兩種身分,可以想見它會有多到讓人無法處理的大量「意義」。

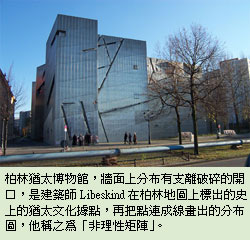

關於它的平面,建築師 Libeskind 解釋是從扭曲的「大衛之星」而來;這是源於納粹時期猶太人被強迫配戴黃色的大衛之星徽章,以資識別和控制。至於那些支離破碎的開口,則是

Libeskind 在柏林地圖上標出的歷史上的猶太文化據點,再把點連成線畫出的分布圖(他稱之為「非理性矩陣」)。據說 Libeskind

找出了六十個地點,由此構成的窗戶超過一千個,其中只有五個是相同的。我們很難說這些意義到底有多重要,以及可以做多大的發揮。畢竟,除非看圖面,否則根本看不到建築物的平面全局;至於窗戶,恐怕也沒人能指出這是誰的沙龍,而那又是誰的書房。(這些設計概念的說詞,有時也不可太過當真,讀者只要稍微注意便會發現,最頂層的開窗特別多而且分布均勻。原因無他,這一層是辦公空間,需要足夠的採光。)它們最主要的目的,終歸是構成並且強化我們對整幢建築的印象。說得更通俗點就是:窗戶開成這樣就是很配,換成別的形狀都不適合,而且也想不出它還能變成甚麼模樣。

就像立體派或印象派的繪畫,這些(一度曾是的)前衛藝術所援引、用來開山立派的理論基礎其實都頗為可疑,但這並不妨礙它們創作出好的作品。藝術欣賞主要訴諸感性,過度解釋反屬多餘。譬如在這個設計案裡,四十九根斜柱,柱中栽著植物,其中一根柱子所填的是來自耶路撒冷的泥土:這個空間本身就具有迷人的詩意。如果還要再加上「四十八根柱子裝的是柏林的泥土,代表1948,以色列建國之年。中央的一根柱子是耶路撒冷的泥土,代表柏林本身」,這種政治性太濃的解釋,反倒顯得殺風景。 就像立體派或印象派的繪畫,這些(一度曾是的)前衛藝術所援引、用來開山立派的理論基礎其實都頗為可疑,但這並不妨礙它們創作出好的作品。藝術欣賞主要訴諸感性,過度解釋反屬多餘。譬如在這個設計案裡,四十九根斜柱,柱中栽著植物,其中一根柱子所填的是來自耶路撒冷的泥土:這個空間本身就具有迷人的詩意。如果還要再加上「四十八根柱子裝的是柏林的泥土,代表1948,以色列建國之年。中央的一根柱子是耶路撒冷的泥土,代表柏林本身」,這種政治性太濃的解釋,反倒顯得殺風景。

同樣地,猶太博物館的意義也得放在博物館建築的發展脈絡來看,才能更清楚地顯現出來。長期以來,博物館設計一向非常注重機能需求,像是良好、舒適的展示空間,明確、妥善的動線規劃,嚴密控制的物理環境(採光、空調、溫濕度等),空間運用上的彈性(得考慮展品的擴充、更換,或是容納各類主題展的可能)。觀念上,展出內容是主,建築物扮演的是中性的、服務的角色,喧賓奪主已經很要不得了,更忌諱的是連最基本的服務機能都沒處理好。如果用傳統觀點來評價猶太博物館,它的設計敗筆簡直多得不可勝數。空間的利用效率和使用彈性都很低;觀賞動線或服務動線都不清楚;室內、室外的聯繫很薄弱;現代博物館應具備的輔助空間,如演講廳、圖書室,也付之闕如。

然而這個設計案所著重的恰恰不在這裡。建築物在這裡,最重要的就是,它本身即是一項宣告。曾經出現而如今已失去的東西太多太多,展品只是零零落落的殘骸,不足以述說一個完整的故事──更不用說有些故事是無法以有形的物體說出的。於是,建築物必須擔負這項任務;在這裡,它是為了它的意義而存在,不是為了用途。譬如有評者指出入口的三條軸線造成動線混亂,對於一般博物館,這是很中肯的批評。但是反過來看,我們怎能將德國猶太人數百年的歷史,用一條清晰、明確的動線貫串起來?即使真的辦得到(亦即可以說成一個簡明易懂的故事),那可會是我們想要的? 然而這個設計案所著重的恰恰不在這裡。建築物在這裡,最重要的就是,它本身即是一項宣告。曾經出現而如今已失去的東西太多太多,展品只是零零落落的殘骸,不足以述說一個完整的故事──更不用說有些故事是無法以有形的物體說出的。於是,建築物必須擔負這項任務;在這裡,它是為了它的意義而存在,不是為了用途。譬如有評者指出入口的三條軸線造成動線混亂,對於一般博物館,這是很中肯的批評。但是反過來看,我們怎能將德國猶太人數百年的歷史,用一條清晰、明確的動線貫串起來?即使真的辦得到(亦即可以說成一個簡明易懂的故事),那可會是我們想要的?

在原始設計案中,Libeskind 塞進了更多東西。原先的規劃案裡,在戶外有叫做「奧林匹亞的機械庭園」的動態展示空間,有兒童遊憩設施、行人步道,乃至停車場;室內空間更複雜多樣,也的確有演講廳和圖書室,演講廳還能轉變成實驗劇場。相較之下,最後完成的作品雖然機能上更簡單,但它的空間也更深刻、動人。

要知道 Libeskind 走得有多遠,只消和美國的納粹大屠殺紀念博物館 (United States Holocaust

Memorial Museum) 比一比就可以明白。後者是一個技巧熟練的作品,它可以順利完成任務,但也不會讓人留下多少印象。

我希望上述這兩個例子能夠說明,建築除了實體之外,還另外具有難以言宣的神祕品質。它是圖面上看不到的。拿著同樣的材料來搭建,或許這幢能有,另外一幢便沒有這種品質。從外貌來看,這兩個案例真是分處兩極;拿文字來比喻,一個像是簡單的佛偈,另一個則是浩大的哲學論述。然而,它們所提供的建築經驗卻在更深的層次上有著共通之處,模模糊糊之中,似乎敲響了同一根心弦。歷代的建築大師運用各種不同的方法和策略所追求的,正是這種「不可說」的建築品質。

相關網站:

美國越戰將士紀念碑:

美國越戰將士紀念碑:

http://www.nps.gov/vive/home.htm

愛滋病紀念織毯:

http://www.aidsquilt.org/

美國新英格蘭納粹大屠殺紀念碑:

http://www.nehm.com/

納粹時期的黃色大衛之星徽章:

http://www.us-israel.org/jsource/Holocaust/badges.html

美國的納粹大屠殺紀念博物館:

http://www.ushmm.org/museum/a_and_a/

柏林猶太博物館, Jewish Museum Berlin:

http://www.jmberlin.de/

建築師 Libeskin 的設計說明:

http://www.daniel-libeskind.com/projects/pro.html?ID=2

上一篇 上一篇  巴布索引 巴布索引

【 城曦乍現|建築本事|城中故事|巴布城下|閱讀迴廊|城市光影

】

|